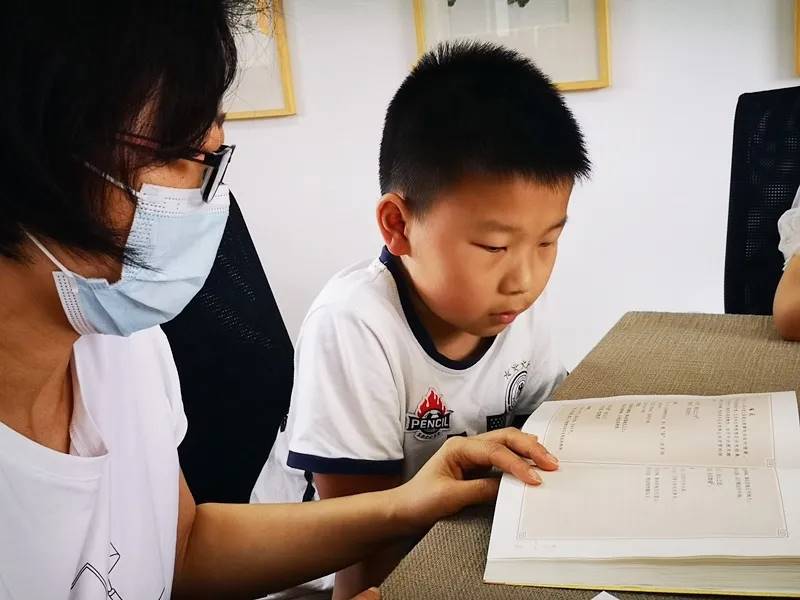

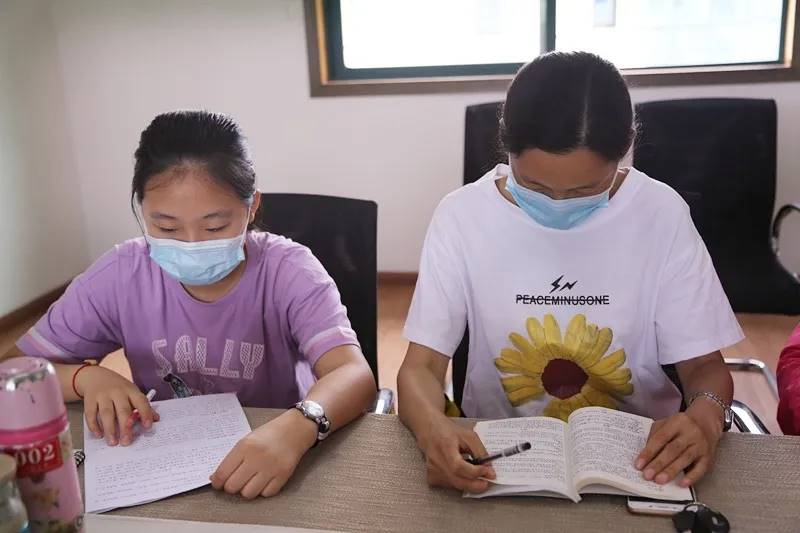

国 / 学 / 读 / 书 / 会

6月21日,国学读书会的书友们再次相聚,读书、交流,大家一起学习了《诗经》之《黄鸟》《晨风》《无衣》《渭阳》《宛丘》《衡门》。

交交黄鸟,止于棘

谁从穆公?子车奄息...

意为“交交黄鸟鸣声哀,枣树枝上停下来。是谁殉葬从穆公?子车奄息...”《国风·秦风·黄鸟》是春秋时秦人讽刺秦穆公以人殉葬,悲惋秦国优秀人才——子车氏三子的挽诗。公元前621年,秦穆公任好死,殉葬者多达一百七十七人。其中有奄息、仲行、针虎三兄弟,这三兄弟是秦国的贤者,人们哀悼他们,于是创作了这首挽歌,诗中表达了对极度残忍的活人殉葬制的控诉,以及秦人对于三良的惋惜,也见出秦人对于暴君的憎恨。书友们还讨论了殉葬制度的简史。

鴥彼晨风,郁彼北林。

未见君子,忧心钦钦。

如何如何,忘我实多...

意为“傍晚光景小鹰隼疾飞掠过,栖落在郁郁苍苍的北树林。至今我还没见过你的踪影,内心里忧心忡忡满怀担心。真想不到你怎么会这样呢?恐怕早忘了我吧...”《国风·秦风·晨风》以重章叠句的形式,反复歌唱心中的思念和忧愁,各章感情的递进轨迹清晰而可信。一个女子痴心地渴望着,等待着重新见到那位朝思暮想的“君子”,她望穿秋水,等得心碎神伤。其实那位“君子”,恐怕压根儿已将她忘个罄尽。“山有……隰有……”是《诗经》常出现的起兴成句。《晨风》一诗常为后世所引用,并对后世的诗词创作产生一定影响。五代冯延巳脍炙人口的《鹊踏枝》词“几日行云何处去?忘却归来,不道春将暮;百草千花寒食路,香车系在谁家树”,当系从此诗翻出。

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛,与子同仇...

意为“谁说我们没衣穿?与你同穿那长袍。君王发兵去交战,修整我那戈与矛,杀敌与你同目标...”《国风·秦风·无衣》是一首激昂慷慨、同仇敌忾的战歌,叙说着将士们在大敌当前、兵临城下之际,以大局为重,与周王室保持一致,一听“王于兴师”,磨刀擦枪、舞戈挥戟,奔赴前线共同杀敌的英雄主义气概。表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神,其独具矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神的反映。

我送舅氏,曰至渭阳。

何以赠之?路车乘黄...

意为“我送舅舅归国去,转眼来到渭之阳。什么礼物送给他?一辆大车四马黄...”《国风·秦风·渭阳》是一首外甥送别舅舅的诗,表达甥舅之间的情谊。此诗对后世有很深的影响,陈继揆《读诗臆补》说此诗“为后世赠言之始”,方玉润《诗经原始》说此诗“为后世送别之祖”。

子之汤兮,宛丘之上兮。

洵有情兮,而无望兮...

意为“你舞姿回旋荡漾,舞动在宛丘之上。我倾心恋慕你啊,却不敢存有奢望...”《国风·陈风·宛丘》描述的是一位男子对一位巫女舞蹈家的爱慕之情,反映的是将不可遏止的情感投射于生命的存在本质的外化形式乐舞中的文化内涵。人们读此诗时,虽然对诗人所流露的一腔痴情会有深切的感受,但更吸引他们注意力的,是那洋溢着生命的飞扬跃动感的欢舞。舞者那股不加矫饰、热烈奔放的激情,令处于现代社会高度物质化的机械生活中的读者体会到一种真正的活力。故此诗特定的文化氛围使它有别于一般的《诗经》篇章而具有特殊的兴发感动力量。

衡门之下,可以栖迟。

泌之洋洋,可以乐饥...

意为“横木做门简陋屋,可以栖身可以住。泌水清清长流淌,清水也可充饥肠...”《国风·陈风·衡门》,有学者认为这是隐者安贫乐道之诗,也有学者以为这是写男女欢爱的情诗。此诗在章法上较独特,先是叙事,由叙事引发议论。“兴”没有放在诗首,而是放在议论之前,且与所兴之事又共同构成旨意相同的议论,使议论充满了形象感而未流于枯燥,加厚了诗意。

此次国学会依然是轮流讲解、边教边学,书友们的补充解读也使得大家对《诗经》所在的社会时代背景以及文字的演变有了更加广泛深入的了解,两个小时的阅读时光让人意犹未尽。